La Russie est-elle invincible ?

Pour la première fois en français, un article de Dmytro Dontsov publié juste avant la Guerre de Corée (et toujours d’actualité). Le plus anti-moscovite des intellectuels ukrainiens de son temps soutient que les succès de l’empire tsariste et soviétique face aux invasions ne résultent pas de capacités militaires supérieures, mais de facteurs politiques.

Dmytro Dontsov

de l’ukrainien par Nicolas Mazuryk

Les politiсіens, qui ne s’en tiennent qu’à la surface des événements, et intimidés qu’ils sont par la surface, la superficie de la Russie, tiennent cette dernière pour un géant invincible. Outre cette surface, ils avancent bien sûr en guise de preuve, des faits historiques : la campagne désastreuse de Napoléon en Russie, celle de Charles XII avant lui, celles de Guillaume II et d’Hitler après lui. Les faits sont les faits, encore faut-il pouvoir les expliquer.

Je pose d’emblée la thèse que j’essaierai de démontrer dans ce bref article ou, à tout le moins, de présenter comme démontrable, et cette thèse là voici : ce qui explique les succès de la Moscovie face à tous ses assaillants ne sont pas de nature militaro-stratégique, mais politique.

1709

Prenons la campagne de Charles XII de Suède contre le tsar Piotr.1Pierre 1er Contrairement à ce qu’avancent les historiens russes et certains historiens ukrainiens perdus dans leur sillage, la campagne de Charles XII avait autant de chance d’aboutir que d’échouer. Le général Younakiv dans son ouvrage capital sur la Grande guerre du Nord2Nikolaï Younakov (en russe), officier ukrainien ayant occupé de hauts postes d’état-major au sein de l’armée impériale puis ukrainienne. Son œuvre fondamentale, « La Grande Guerre du Nord », fut publiée en deux tomes à Saint-Pétersbourg en 1909., démontre que Charles XII avait jeté la Moscovie au seuil du trépas. L’auteur de l’Oxford History of Eastern Europe soutient que l’alliance avec l’hetman Mazèpa était pour Charles XII le seul coup politique à jouer. Or son expédition fut un échec. Et à cause de quoi ? De la politique à courte vue des États européens qui lui fit obstacle. Le Danemark et la Pologne, afin de contrer la Suède, se rangèrent aux côtés de Piotr. C’en fut trop pour la Suède esseulée…

1711

Deux ans après la bataille de Poltava, l’hetman Philippe Orlyk3Après la défaite de Poltava, Mazèpa et Orlyk se replient avec Charles XII dans l’actuelle Moldavie. Orlyk y rédigera la fameuse Constitution de Bendèr. était parvenu par ses talents de diplomate à attirer la Turquie dans une guerre contre le tsar Piotr. Dans les steppes de la Prouth, l’armée tsarienne et Piotr lui-même se retrouvèrent encerclés par les Turcs, si bien que le tsar – dans le droit fil des événements – aurait dû capituler et se constituer prisonnier. On peut imaginer l’impact que cette fin de carrière peu glorieuse aurait pu avoir sur le destin de la Russie ! Or il en advint autrement. Séduit par les parures et les charmes de la tsarine Yekaterina (cette première Catherine étant aussi catin-de-trône que la seconde) le vizir daigna se prêter à une rançon puis sortit le tsar et son armée d’un désastre certain en échange d’une paix garantisant d’indépendance de l’Ukraine, paix infamante que Piotr une fois sorti d’affaire n’entendrait pour rien au monde respecter. En 1711, tout comme en 1709, ce n’est pas l’impossibilité de vaincre militairement la Moscovie qui la sauva, mais la malencontreuse politique d’hommes d’État turcs et occidentaux.

La Russie, après le « temps des troubles »4Temps des troubles : de 1584 (mort d’Ivan le Terrible) à 1613. avait bien grandi, et une fois encore, grâce aux tergiversations politiques de l’Occident. Au temps d’Ivan le Terrible déjà, certains hommes politiques clairvoyants, mais isolés hélas, avaient émis plus d’un appel à la prudence face aux périls de l’expansion moscovite.

En 1571, le célèbre duc d’Albe mettait déjà en garde les États de l’Empire germanique contre la livraison d’artillerie et autre armement moderne aux Moskals, car disait-il, lorsque le tsar moscovite sera doté des dernières innovations techniques et militaires, cela fera de lui un ennemi plus puissant et plus terrible encore, non seulement pour l’Allemagne, mais pour l’Occident. Occident alors plus occupé à faire commerce que penser aux périls du lendemain.

Cette époque ne manque pas non plus de projets d’invasion de l’empire moscovite par la mer Blanche, projets établis dans le moindre détail par d’anciens mercenaires étrangers ayant longtemps servi au sein des opritchniks du tsar5Escadrons de la mort., « éternel ennemi de la Chrétienté et abominable tyran ». L’un d’eux, par ses bons conseils, ira jusqu’à recommander la meilleure façon de lever les troupes nécessaires à un tel projet, conseils que les bolcheviks suivent de nos jours bien souvent (en Espagne, en Grèce). A savoir : lever un corps international dans la masse des soldats demeurés sans feu ni lieu après les guerres de l’époque, et errant par masses entières aux quatre coins de l’Europe occidentale. Mais ni ces projets ni les mises en garde du duc d’Albe n’allaient rendre la lutte contre le péril moscovite populaire en Europe. Quant aux mises en garde et l’action diplomatique de l’hetman émigré Philippe Orlyk, elles n’auront guère plus d’influence sur la politique européenne sur ce point.

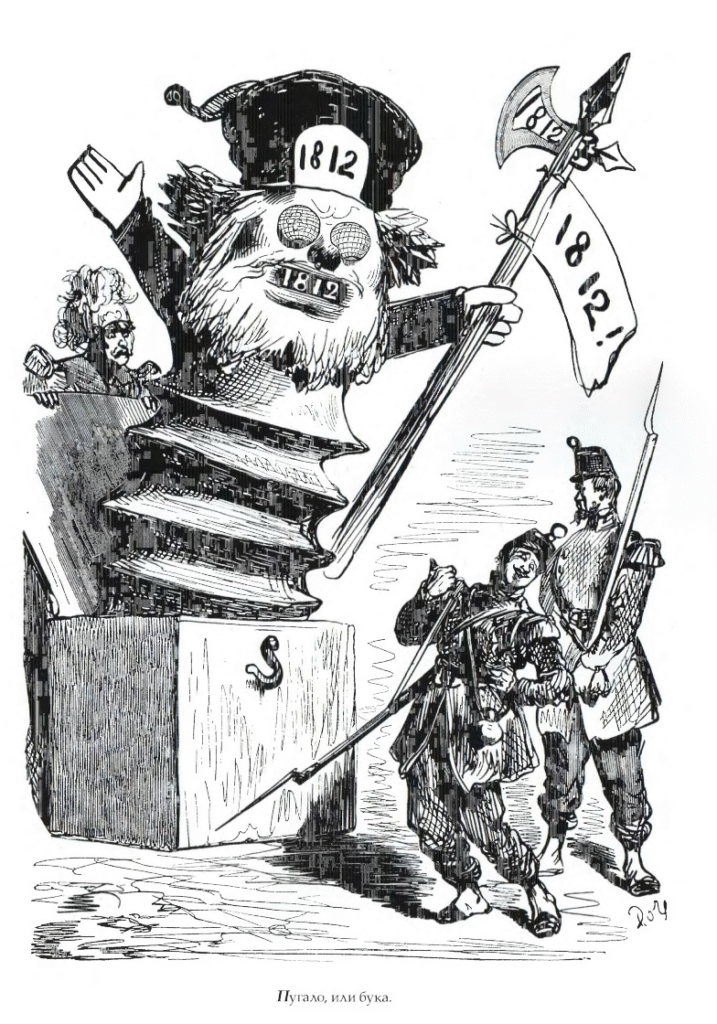

1812

La campagne de Napoléon fut un échec, mais ainsi que l’affirment certains historiens en Occident, ce ne fut pas pour des questions stratégiques. Le plan de l’empereur consistait à s’emparer des ouvrages défensifs de la Dvina et du Dnipr, constituer dans ces forteresses des stocks de munitions et toute l’intendance nécessaire aux armées, reprendre la campagne au printemps 1813 et ensuite seulement marcher sur Moscou. Les témérités du Corse, la foi en sa bonne étoile et les conseils de maréchaux impatients pousseront Napoléon à abandonner le plan initial pour se précipiter — en plein hiver — vers sa perte, pourtant évitable. L’impréparation de cette campagne, inadaptée aux conditions hivernales, allait faire le reste. D’après certains auteurs, une meilleure préparation des troupes d’invasion aurait même permis d’abandonner Moscou, sans pour autant entraîner une défaite. En battant en retraite, les Français auraient été en mesure d’affronter les Moskals à Vilnius avec des forces deux fois plus importantes. L’échec n’est pas imputable aux défaillances du plan d’invasion, ajoutent ces auteurs, mais aux défauts de son exécution, le principal d’entre eux ayant été, une fois de plus, d’ordre politique.

C’est la politique, et non des considérations militaro-stratégiques, qui fit échouer les attaques contre la Moscovie

Lorsque les troupes de Napoléon s’emparèrent de la Pologne, de la Ruthénie Blanche7Bélarus : de « bila », blanche, et « Rous », la Ruthénie., d’une partie des terres moscovites, et se trouvant aux portes de l’Ukraine, l’abattement et l’esprit de défaite commencèrent à gagner la population, et jusqu’à l’armée elle-même. On sait, grâce aux mémoires russes de l’époque, quel abattement moral le dépeuplement de Moscou avait provoqué. Battue à Borodino, l’armée russe dont une partie reculait via Moscou, se voyait conspuée et vilipendée par les habitants de la capitale. Sa combativité était entamée. On sait également qu’en Ruthénie Blanche des prêtres firent prêter allégeance à l’empereur, tandis que demeure célèbre en Ukraine la fameuse allocution de Loukachevytch, maréchal élu de la noblesse, qui en plein banquet porta un toast en l’honneur de Napoléon. Cette bravade ne fut sans doute qu’un acte isolé, mais le seul fait de n’avoir provoqué aucun scandale dans un pays encore occupé par l’armée russe, révèle à lui seul l’énorme perte de prestige qu’avait subie cette dernière.

Point crucial, l’agitation commençait à gagner les campagnes. Des rumeurs présentaient Napoléon comme le « fils caché » d’Ekaterina venu libérer les paysans8NDT : Le tsar Paul Ier, fils et successeur de Catherine II, avait entamé quelques réformes afin d’adoucir le sort des serfs, mais elles ne furent jamais appliquées. ; des jacqueries éclatèrent contre les intendants féodaux. On conseillait à Napoléon d’affranchir les paysans par décret, de quoi mettre le feu aux poudres et embraser l’armée russe (elle-même composée de cerfs-paysans), ébranler les défenses du pays et l’assise même du pouvoir tsariste… Or Napoléon n’en fit rien. Au contraire, ses propres troupes eurent parfois à mater ces révoltes pour ne pas laisser libre cours aux émeutes populaires. Et c’est alors que ces émeutes se retournèrent contre lui.

Plus tard, il allait regretter cette occasion manquée, comme en témoignent les mémoires de son aide-de-camp, Coulaincourt, avec lequel il fit la longue route en traîneau de Moscou à Paris au cours de l’hiver 1812. Plus tard, il s’intéresserait à L’Enéïde cosaque de Kotlyarevskéï.9NDT : « L’Enéïde travestie », première œuvre littéraire publiée en ukrainien « moderne » (1798). Plus tard, il ordonnerait à Lesur d’écrire une histoire des cosaques d’Ukraine (et du Don) vus comme élément porteur de l’empire moscovite à travers les âges. Mais il sera trop tard…

On voit donc comment l’Occident, y compris dans cette entreprise, eut scrupule à employer des armes que la Moscovie ne cessait d’employer contre lui : à commencer par l’agitation menée en Ukraine contre l’élite cosaque (la starchéna)10Caste dirigeante., en Pologne contre la noblesse (la szlachta), dans les Balkans contre les « beys » turcs, et de nos jours, où qu’elle soit, contre la « bourgeoisie ». Mais surtout, l’Occident n’avait pas pris en compte la question nationale, la composition plurinationale de cet empire malbâti, ni ses lignes de clivage nationales pourtant offertes au coup de masse qui aurait pourfendu la Russie. Ce qui était vrai hier l’est encore de nos jours. C’est la politique, et non des considérations militaro-stratégiques qui fit échouer les attaques contre la Moscovie.

1853

Durant la guerre de Crimée (après la mainmise de la Russie sur la Roumanie) et par chance pour l’Europe et l’humanité, la politique européenne eut à sa tête des hommes d’État clairvoyants. L’Angleterre mit en place une coalition antirusse comprenant la Turquie, la France de Napoléon III, le royaume de Sardaigne et elle-même. Cette coalition allait chasser les Moskals de Roumanie et des Balkans, mettre en pièces l’armée du tsar en Crimée, s’emparer de Sébastopol, envoyer la flotte russe par le fond, pousser le tsar Nikalaï 1er à prendre un poison et le nouveau à demander une paix aux conditions humiliantes : ni flotte ni place forte russes en mer Noire.

Quand la politique se donnait les moyens d’en finir avec la Russie, les succès étaient au rendez-vous

Quand la politique se donnait les moyens d’en finir avec la Russie, les succès était au rendez-vous. Succès mitigés, il est vrai, et comme toujours, pour des raisons politiques. Les alliés occidentaux attendaient obstinément l’entrée de l’Autriche-Hongrie dans la coalition. La monarchie habsbourgeoise, avant que la Prusse n’achève l’unité allemande, était alors (France exceptée) la première puissance militaire d’Europe. Son entrée en guerre eût porté un coup plus lourd sur la Russie, jusqu’à bousculer son statut de grande puissance. Or l’Autriche allait rester neutre, se contentant de quelques démonstrations de force aux frontières…

1871

À peine 22 ans après le traité de Paris ayant mis fin à la campagne de Crimée, l’ours moscovite profiterait de la déroute de la France en 1871 pour s’avancer une fois de plus dans les Balkans. Les armées du tsar cantonnées aux portes de Constantinople étaient à deux doigts d’y entrer… La réaction énergique de la Grande-Bretagne, concentrant sa marine de guerre au large des côtes turques, allait faire reculer le tsar, non seulement devant Constantinople, mais dans les Balkans en général.

1905

En 1905, durant la guerre russo-japonaise, la Russie défaite ne fut sauvée de la catastrophe qu’en s’attirant la bienveillance de l’Occident. Elle se résignera alors à la paix, moins par crainte des forces japonaises que d’une révolution, laquelle finira d’ailleurs par éclater en octobre 1905. L’affaire était sérieuse et ce n’est qu’à grand-peine que le régime tsariste parviendra à ramener le courant révolutionnaire dans l’opposition légale (la Douma). La Russie écrasée à l’Est, minée au-dedans par une révolution et attaquée à l’Ouest par ses voisins allemands et austro-hongrois, aurait perdu son empire. Qui sait si les nations d’Extrême-Occident auraient volé à son secours, vu sa situation désespérée en Extrême-Orient, avec une révolution battant son plein à l’intérieur, et des troupes fraîches l’attaquant par l’Ouest. D’autant plus qu’un soutien américain en 1905 était militairement et psychologiquement exclu. L’Allemagne pourtant, n’entra point en guerre. Au contraire, Guillaume assura le tsar de son amitié. Et pour les remercier de cette neutralité, en 1914 la Russie envahira ses voisins de l’ouest.

Années 1950

Arrivés au temps présent, nous observons la même chose : les Alliés ont gagné la guerre contre les Allemands, mais ont perdu la paix. Si la Russie menace à présent le monde entier, ce n’est pas grâce à sa puissance militaire, mais à cause de la politique prorusse menée par l’Occident. Sa puissance, elle la tient de ce que l’Occident lui ait cédé — pour rien — la Mandchourie, en violation des accords avec la Chine ; de ce que l’Occident n’ait pas lancé d’offensive dans les Balkans, conformément aux souhaits de Staline et de Roosevelt ; de ce que l’Occident ait cédé la Tchéco-Slovaquie aux Moskals, alors qu’il aurait plus vite fait de l’occuper lui-même ; et de ce que l’Occident ait cédé à Moscou les Balkans, tout comme la ligne de l’Elbe11Ligne de contact entre les Alliés occidentaux (principalement américains) et l’Armée rouge en 1945, par la suite frontière entre les deux Allemagnes. sans y être obligé.

Cette légende d’une Russie invincible est à écarter — ce n’est qu’une légende

L’Occident a lui-même détruit toutes les digues érigées contre l’expansion moscovite à l’Ouest et en Extrême-Orient, sans les remplacer par ses propres digues. L’Occident se refuse absolument à voir en cet empire difforme un amas de différentes nationalités, rejette en bloc tout programme de démembrement de la Russie et refuse obstinément d’employer la seule arme à même de disloquer l’empire et d’oblitérer son impérialisme. Rien d’étonnant à ce que la Russie se fasse grosse comme un crapaud et croisse comme chose qui fermente ! Aucun rapport, en l’occurrence, avec l’impossibilité d’envahir la Russie par l’ouest ou par l’est. Aucun rapport avec les grands espaces de l’empire. La montée du péril russe n’a pour origine que l’indolence de la pensée politique occidentale.

1918, 1941

Même cas de figure lors de l’invasion allemande de 1918, dont l’échec — pour peu qu’on l’ignore — ne résidait point dans les capacités militaires d’une Russie défaite et militairement inexistante. L’échec de cette invasion eut pour cause les forces occidentales s’opposant à la chute du nouvel empire bolchevique, tout comme elles s’étaient opposées à la chute du tsarisme en 1905.

Même causes, mêmes effets en 1941-1945. Une fois de plus, à cause de la politique indolente du national-socialisme principalement, et tout particulièrement en Ukraine, en Pologne et les Pays Baltes ; politique refusant de miser sur la liberté des peuples enchaînés, et misant tout en revanche sur la nouvelle « Russie blanche » avec un général Vlassov à sa tête… Les politiques ne font pas autre chose aujourd’hui, lorsqu’ils ignorent l’Ukraine et les autres nations en mal de liberté, pour miser sur le cadavre politique et panrusse de Kerenski.12NDT : Après la chute du tsarisme, Alexandre Kerenski dirigea le gouvernement provisoire « panrusse », c’est-à-dire « de tous les territoires de l’empire ». Il ne reconnut jamais l’Ukraine dans ses frontières. En migration, il prendra le parti de Samuel Schwartbard, assassin de Petlioura. Non, cette légende d’une Russie invincible très appréciée des Moskals est à écarter — ce n’est qu’une légende. Parlons plutôt de l’Occident et de sa réticence à abattre le monstre moscovite.

Est-ce une raison pour tomber dans le désespoir ? Aucunement. Et bien que cet état de fait soit extraordinairement triste, il ne nous donne pas droit au défaitisme ni au renoncement. Contre cette pusillanimité ou cette indifférence de l’Occident, nous pourrions répéter ce que disait déjà le dernier numéro du Bulletin paru à Lviv, juste avant la guerre, en août 1939. Lisez plutôt :

« C’est dans les circonstances les moins propices que le problème ukrainien et sa portée internationale prenaient de l’ampleur et refaisaient surface. Ni l’époque de la puissance du tsarisme à son apogée, au temps de son alliance avec les deux plus grandes démocraties d’Europe occidentale, ni l’époque du soutien par ces mêmes démocraties de la contre-révolution russe menée en Ukraine, ni l’époque de Rapallo (amitié germano-russe des années 1920) ni celle des yeux doux de la France à l’URSS, n’ont pu éliminer ce problème. Et ce n’est pas telle prouesse de Staline ou d’Hitler qui le pourra. »

Plus bas dans l’article : « Parler d’une quelconque élimination du problème ukrainien au prétexte d’une éphémère conjoncture internationale n’est pas à l’ordre du jour… Nulle autre que l’Ukraine devra mettre en avant des hommes capables de poser ce problème en rapport avec sa grandeur. Des hommes, oui, mais pas de paille ».13Le Bulletin (Vistnyk), 1939, livre 9, pp. 676-677). Dix ans plus tard, l’argument peut être réitéré. Surtout la dernière phrase, à répéter sans relâche…

Dmytro DONTSOV (1883 – 1973)

Père spirituel du nationalisme ukrainien des années Trente, bien que la plupart des nationalistes ukrainiens aient reçu ses écrits sans la teneur extrême qui les caractérisait alors. « Déprovincialisateur » au ton volontiers provocateur, Dontsov ne supportait pas les mous, les indécis et malgré ses propres racines, la Russie.

Source originale en ligne parue dans « Visnyk », bulletin officiel de l’Association pour la défense des quatre libertés de l’Ukraine, New York, janvier 1950, p. 7. En ukrainien : Чи Росія є непоборна ? Дмитро Донцов, « Вісник ООЧСУ » , орган Організації оборони чотирьох свобід України, січень 1950, Нью-Йорк.

L’avis de Dontsov n’est pas isolé. S’il était encore marginal à l’aube du 24 février 2022, il est aujourd’hui largement repris et développé dans les « think tanks » occidentaux. Sans parler de l’Opinion ukrainienne, qui trois jours seulement après l’attaque globale s’était déjà « dontsovisée ». Trois ans et demi plus tard, cette foi en la Victoire demeure très vive. Or, seul un cinquième des Ukrainiens croient en l’éclatement du katsapstan (c’est ainsi qu’on appele la « Fédération » de Russie en Ukraine). Opinion est bien plus partagée en Pologne et dans les pays baltes, tandis que dans les pays d’Europe on préfère par « prudence » soutenir l’intégrité territoriale du katsapstan. Comme quoi, toutes les leçons du Dr Dontsov n’ont pas encore été apprises…

En couverture : Poutine prenant la place du diable, sur la fameuse fresque du Bon et Mauvais gouvernement (Salle des Neuf à Sienne). Un tyran maléfique entouré de figures représente la cruauté, la discorde, la fraude, la guerre, la colère et la tyrannie…