Russe ressentiment

Un article de Sergueï Medvedev publié en 2015 analysait la politique et la mentalité russes contemporaines à travers les archétypes dépeints jadis par Dostoïevski et Tourgueniev. L’Ukraine, maladie russe par excellence, est à l’honneur dans ce rapport psychiatrico-littéraire, un des rares en Russie à refléter lucidement l’état mental du pays.

Sergueï Medvedev

du russe par Nicolas Mazuryk et Anna Khartchenko

Entre autres singulières métamorphoses de la conscience collective russe apparues en 2014 : une fixation pathologique sur l’Ukraine. Le Russe moyen sait tout désormais des chocolateries de Porochenko, des cartes de visite de Yarosh1D’après les médias russes quelque peu farceurs, des cartes de visite frappées du signe infâme des nationalistes ukrainiens se retrouvaient çà et là sur des scènes de crime…, des actifs de Kolomoïski2Oligarque ayant mené le jeu politique et médiatique en Ukraine ces dernières années. et autres tresses de Tymochenko. Il est devenu incollable sur la géographie du pays voisin et se tient informé des résultats électoraux au parlement ukrainien, bien plus qu’à celles de la Douma ou de sa propre région. Ainsi peut-il durant des heures gloser au sujet des « Ukres » identitaires et bandéro–tortionnaires. De nombreux témoignages font état de téléspectateurs d’âge mûr et moyen, s’émouvant de l’actualité ukrainienne au point de proférer aux quatre coins de leur salon des insultes à l’adresse des ukrofascistes. On peut donc parler d’ukrainomanie, ou de manie de l’Ukraine, psychose de masse foncièrement inhérente à la propagande russe télévisée. L’Ukraine est devenue le champ de manœuvre mental de la conscience post-soviétique, à l’intérieur duquel s’élaborent un discours de haine, une fabrication de l’Autre et des techniques d’embrigadement menées à grande échelle.

Ukrainomanie

Une telle fixation morbide sur le pays voisin dénote un profond traumatisme post-impérial. Les Ukrainiens étaient bien trop proches, bien trop semblables pour que la Russie puisse les laisser partir comme ça. Au cours de ses 23 ans d’existence, l’indépendance de l’Ukraine était considérée par les Russes comme un simple malentendu, une histoire sans importance, une anecdote — en russe le mot anekdot synonyme d’histoire drôle, souligne d’ailleurs toute l’ironie du contexte. Dans le cas moldave, tadjik et même bélarus, les indépendances furent acceptées, mais dans le cas ukrainien, pas du tout, et ce bien au-delà des impériomanes nostalgiques et autres fondamentalistes slavophiles.3Dostoïevski en appelait aux fondements, ou origines de la culture russe, par réaction contre l’Occident « pourri ». Ce rejet émanait également des larges couches cultivées de la société russe, ne voyant en l’Ukraine qu’une république bananière et se sentant profondément offensées par le « petit frère » sans cervelle qui avait osé rompre les liens du sang. Cette offense, le poète et prix Nobel Joseph Brodski l’avait reçue avec la dernière haine dans ces vers qu’il dédiait À l’indépendance de l’Ukraine :

Adieu, fiers cosaques, hetmans, capos à deux balles,

Comprenez : les vers d’Alexandre (Pouchkine), pas ceux de Taras (Chevtchenko).

Mais quand viendra votre fin, grosses timbales

Ronfleront à faire craquer vos paillasses

Les vers d’Alexandre, pas les craques de Taras.

Tel un Pouchkine dans son ode anti-polonaise « Aux calomniateurs de la Russie« , Brodski bien qu’idole de l’intelligentsia libérale et dissident soviétique, dévoilait sans ambages ce sentiment de grande puissance blessé qu’il avait emporté avec lui en exil avec les souvenirs de son impériale et natale Saint-Pétersbourg.

Révolte d’esclaves

Mais dans cette jalouse attention des Russes portée à l’Ukraine au cours de l’année 2014, il y avait quelque chose de plus que la simple nostalgie de l’empire. La Grande-Bretagne et la France avaient elles aussi connu les douleurs fantomatiques de l’après-empire, mais aucune d’elles ne s’était comparée aux anciennes colonies. Dans le cas de la Russie, on pourrait parler de mécanismes psychiques plus profonds, de compensation symbolique, de transfert et de projection des complexes et des frustrations sur la figure symbolique de l’Autre. En avril 2014, le sociologue, poète et traducteur Boris Doubine s’en faisait l’interprète dans l’une de ses dernières interventions publiques :

Voilà un mécanisme fort étrange, quand nos propres problèmes et notre impossibilité de les régler sont projetés sur les autres en passant la barrière de leur dégradation. En fait, tout ce qui s’est dit en Russie au sujet de l’Ukraine ne s’était pas passé en Ukraine, mais en Russie : voilà tout le problème ! Mais ce processus nous permet, premièrement, d’ôter tout ce fardeau, et deuxièmement d’en parler, ou du moins, en principe, de replacer tout cela dans notre champ de vision. Malgré tout, la Russie demeure une « tache invisible » pour elle-même, elle « s’exempte » de sa propre action et ne se « voit pas ».

Pour l’essentiel, Doubine définissait la forme la plus classique du ressentiment sans en utiliser le mot. Dans l’éthique du ressentiment, il est commun de voir dans le sentiment d’hostilité vis-à-vis de celui que le sujet considère comme l’origine de ses échecs (l’ennemi) une impuissante jalousie et la conscience de ne pouvoir s’élever socialement. C’est le prolongement du complexe d’infériorité qui en sa qualité de compensation crée un système moral niant les valeurs de l’ennemi et rejette sur lui la faute de ses propres échecs.

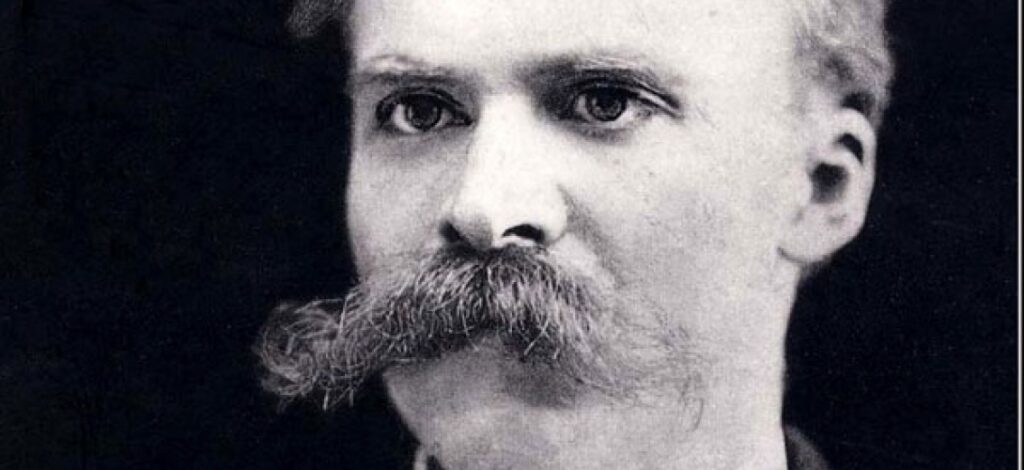

La notion de ressentiment fut pour la première fois abordée par Nietzsche dans sa Généalogie de la morale. D’après le philosophe allemand, le ressentiment est le propre de la morale des esclaves, race inférieure incapable d’agir sur l’histoire ni améliorer ses propres conditions de vie. Le ressentiment, nous dit Nietzsche, se révèle dans la « révolte des esclaves » :

La révolte des esclaves dans la morale commence lorsque le ressentiment lui-même devient créateur et enfante des valeurs. (…) La morale des esclaves a toujours et avant tout besoin, pour prendre naissance, d’un monde opposé et extérieur : il lui faut, pour parler physiologiquement, des stimulants extérieurs pour agir ; son action est foncièrement une réaction.

(Généalogie de la morale, 1 :10)

En d’autres termes, comme l’a dit le père Yakov Krotov : le ressentiment est la haine de l’esclave vis-à-vis de tout ce qui reflète la liberté. Nietzsche parlait de ressentiment en 1887, mais ses mots résonnèrent à nouveau un quart de siècle plus tard, à la veille de la Première Guerre mondiale, lorsqu’en 1912, Max Scheler, un Allemand d’obédience luthérienne converti au catholicisme, publia une petite monographie sur le ressentiment.4Voir « Das Ressentiment im Aufbau der Moralen ». Cet homme à la sensibilité tragique se suicidera en 1928, pressentant le séisme à venir et voyant dans l’Allemagne d’après-guerre le « ressentiment de Weimar » qui allait donner naissance à un personnage comme l’architecte et peintre raté Adolf Hitler. Hitler (tout comme Staline, séminariste défroqué) est une figure dostoïevskienne, un « anonyme », mauvais et vindicatif qui se hisse au sommet du pouvoir, un Smerdiakov fait seigneur.5Dans les Frères Karamazov, Smerdiakov est le bâtard, l’idiot, l’athée, le stérile et le solitaire. Non sans hasard, Scheler dans ses travaux se tourne vers les figures de la littérature russe :

Aucune littérature n’est aussi imprégnée de ressentiment que la jeune littérature russe. Les livres de Dostoïevski, Gogol, Tolstoï, grouillent de héros chargés de ressentiment. Cet état des choses tire son origine dans l’oppression pluriséculaire et l’autocratie ; sans parlement et sans liberté d’expression, le peuple ne pouvait extérioriser les sentiments qui naissaient en lui sous la pression de l’autorité.

Au fond, la Russie est un pays de ressentiment de type classique. D’un côté, elle a au cours des siècles créé diverses formes d’esclavagisme, du droit de servage à la propiska (région de résidence obligatoire fixée par l’État soviétique) et aujourd’hui l’État corporatiste ; or l’esclavage d’État ne recouvre pas seulement la plébéienne force de trait, mais s’étend aux classes privilégiées, noblesse comprise, demeurant redevables de leurs titres, domaines, voire de leur vie, sans parler des castes d’industriels ou de marchands, dont la propriété fut de tout temps laissée à la discrétion d’un pouvoir capricieux. Dans ces conditions, un sentiment d’avilissement se propage au sein de la société : l’impression d’être tenu pour quantité négligeable et de n’être pas reconnu pour ses talents. Ainsi naissent des figures comme « l’homme de trop »6Titre d’une nouvelle de Tourgueniev, écrite sous la forme d’un journal intime. et « l’homme sous-terrain »7Tiré d’une nouvelle de Dostoïevski décrivant un misanthrope vivant dans un sous-sol. serrant leur poing face au Crystal Palace du monde rationnel, et si proches du jeune meneur Petroucha Verkhovenski8Un des « Démons » de Dostoïevski., des terroristes, bombistes et autres partisans de Netchaïev.

D’un autre côté, depuis Pierre 1er, voilà bien trois cents ans et des poussières que la Russie copie jalousement l’Occident , ou même cinq siècles, si l’on part d’Ivan IV (premier choc technologique de la Russie au temps de la révolution de la poudre). Mais cela n’empêche pas la Russie de nier cette imitation. Ce rattrapage technologique, puis ce retard par rapport aux leaders du monde globalisé (à savoir la Grande-Bretagne du XVIIIe au XIXe et les Etats-Unis du XXe et du XXIe s.) sont autant de phénomènes socio-économiques offrant un terreau fertile pour le ressentiment en matière de politique extérieure. La Russie se voit tantôt comme une petite Cendrillon injustement rejetée par une marâtre et par ses propres sœurs, tantôt comme un peuple-martyr qui à son corps défendant sauve le monde de la destruction, fût-ce du joug tataro-mongol, fût-ce des « hordes fascistes ». Vassili Rozanov évoque plus d’une fois cette victimisation des Russes. À la fin du XIXe s. le philosophe la comparait à celle des Juifs, souffrant eux-mêmes du complexe de peuple-martyr sous une forme aiguë. Ce n’est pas un hasard si prospèrent en Russie le conspirationnisme, le fantasme des « coulisses du monde » tramant contre la Russie depuis des siècles complot sur complot. Mais ce ne sont là que des variations sur le thème du ressentiment qui en réalité prend sa source dans l’impuissance des Russes à modifier leurs conditions extérieures d’existence, dans l’incapacité de rattraper l’Occident et de vaincre leur propre provincialisme. Cette impuissance se mue en diabolisation de l’adversaire et finit par créer une réalité fictive dans laquelle la Russie se retrouve seule face au reste du monde.

Ressentiment poutinien

La Russie des années 2000 est un clair exemple de ressentiment appliqué à la conduite de l’État. Un des plus grands mythes de l’ère poutinienne, activement diffusé dès les premiers mois de l’arrivée de Poutine au pouvoir, fut la « théorie de la défaite », à commencer par les lamentations sur « la plus grande catastrophe géopolitique du XXe s. » que fut la chute de l’URSS, jusqu’au thème médiatiquement consacré des « méchantes années 90 ».9L’adjectif likhoï est à double sens en russe, à la fois positif et négatif. Méchantes années, au sens de « mauvaises » pour certains, mais aussi « méchamment lucratives » pour d’autres… Mais pour les têtes bien faites, l’effondrement pacifique de l’Union soviétique (contrairement au cas explosif de la Yougoslavie) ne fut pas une défaite. Conservant l’essentiel de son territoire, sa population, son potentiel nucléaire et la main haute sur l’héritage de l’Urss, tout en étant délestée du ballast de l’empire, la Russie avait une chance de réaliser sa transition post-industrielle et rejoindre le « Milliard d’or » du Nord globalisé.10Autrement dit le club restreint des « ayants droit » sur les matières premières, les pays riches.

Une chance que sut saisir la partie la plus entreprenante de la population, y compris l’élite au pouvoir et le président Poutine en personne. La Russie des années 2000, sortant de la crise de 1998 et surfant sur la vague du rouble en baisse et des cours pétroliers en hausse, se redressait sans plus fléchir ; elle doublait son PIB, entrait dans l’OMC, participait avec les USA à la lutte anti-terroriste et pouvait dans le même temps propager à des fins de propagande interne le mythe de l’affront géopolitique, de l’humiliation et du pillage de la Russie par le libéralisme mondial et ses hommes de paille, Yeltsine, Gaïdar et Tchoubaïs.

L’idée de défaite et le sentiment d’offense collés sur le dos des réformateurs et du monde alentour, étaient bien commodes pour justifier l’immobilisme et le parasitisme de l’ère poutinienne, laquelle d’ailleurs s’accordaient parfaitement avec la profonde prédisposition des Russes pour le ressentiment. Comme l’a fait remarquer Mikhaïl Yampolski11Ou dans la transcription anglaise : Mikhail Iampolski., professeur de littérature comparée à New York :

Toute la société russe, de Poutine au dernier des lampistes porte à part égale ce ressentiment. Dans le cas de Poutine et de la Russie, il était né de leur non-reconnaissance en tant qu’acteurs égaux en dignité dans l’arène politique internationale, et dans le cas du lampiste, de son impuissance face aux policiers, bureaucrates, magistrats et autres voyous. (…) Curieusement, les fantasmes ressentimentaux des gouvernants étaient entrés en résonance avec ceux des gouvernés.

Le ressentiment russe d’aujourd’hui s’articule autour de deux éléments majeurs. Il y a d’un côté le thème de la Russie « humiliée » par l’Occident savamment entretenu par les communicants et les politologues pro-Kremlin tels Sergueï Karaganov12Karaganov n’est rien moins que le théoricien des « Russes de l’étranger proche », définissant la défense des Russes ethniques des pays voisins comme un moyen d’augmenter l’influence politique du Kremlin. , parlant d’immixtion militaire et politico-économique rampante, touchant depuis un quart de siècle les intérêts vitaux du pays et qui n’est essentiellement qu’un diktat versaillais « dans un gant de velours », par lequel une bonne partie des élites et de la population ont été poussés à un sentiment d’humiliation doublé d’un désir de revanche. En réalité, c’est le processus strictement inverse qui s’est produit : durant 25 ans, l’Occident avait cherché à intégrer la Russie dans ses institutions en lui proposant des conditions de partenariat privilégiées avec l’Otan ou avec l’UE, pendant que les élites russes « humiliées » claquaient leurs pétrodollars dans l’immobilier des pays occidentaux, y obtenait la double nationalité pour leurs familles et y faisaient éduquer leurs enfants. Mais la Russie ne put mettre à profit toutes les portes que lui ouvrait l’Occident, préférant répéter en boucle le mantra de l’offense et de l’humiliation, pour parler de la guerre de l’Otan au Kosovo comme d’une catastrophe mondiale. L’opération Allied Force fut réellement bâclée, sans fondement stratégique ni base juridique, mais elle n’était pas dirigée contre la Russie, et bien qu’elle fût une erreur de l’Occident13NDT: Ce qui reste à prouver…, cela n’autorise pas la Russie à baser sa politique étrangère sur cette bourde selon le principe « l’Occident en aurait le droit et pas nous ? »

Tel qu’il en ressort des discours de Valdaï14Forum économique annuel de Sotchi prétendant « penser » une alternative à la globalisation dominée par les États-Unis., la vision qu’a Vladimir Poutine des relations internationales s’inscrit totalement dans le paradigme du respect et de l’humiliation :

Vous connaissez le fameux adage : « Quod licet Jovi non licet bovis ». Nous ne saurions valider cette formulation. Pour les bœufs, passe encore, mais permettez : un ours ne demande jamais de permission à personne. Chez nous, c’est le roi de la taïga et je vous garantis qu’il ne risque pas de déménager sous des climats moins favorables ; par contre, sa taïga, il ne la cédera à personne. (…) Oui, on a pu dire de l’URSS que c’était une « Haute-Volta avec des missiles ». Peut-être. Mais des missiles, l’Urss en avait en veux-tu, en voilà. Et elle avait aussi de remarquables hommes politiques comme Nikita Khrouchtchev, qui frappait de sa botte la tribune de l’ONU. Alors dans le monde, surtout aux USA et à l’Otan, on pensait que les Soviétiques n’avaient qu’à aller se faire voir avec leur Nikita, mais qu’il valait mieux au vu de leur arsenal, les traiter avec respect avant qu’ils commencent à canarder.

Ce qui ressort de tout cette imagerie : taïga, ours, botte et missiles, ce sont les notions « viriles » de « respect » et d’« autorité », comptant beaucoup aux yeux du président russe. Dans cette logique, l’Occident n’a pas agi avec le respect escompté et n’a pas répondu aux offres d’ouverture lancées par Moscou après le 11/09, quand Vladimir Poutine, avant les autres leaders mondiaux, proposa à Georges W. Bush un partenariat global dans la lutte contre le terrorisme. Comme en témoigne Igor Iourguens, observateur de longue date de la vie du Kremlin, Poutine et son proche entourage éprouvèrent une sensation d’humiliation et de trahison infligées par l’Occident (du moins le pensaient-ils).

Le point de rupture arriva bien sûr en automne 2004 : il y eut d’abord l’attentat de Beslan15Prise d’otages tragique dans une école. Selon le bilan officiel, il y aurait eu 334 civils tués, dont 186 enfants., avec un président Poutine dénonçant tout à coup de mystérieux commanditaires voulant arracher à la Russie quelques « tranches de bifteck » (allusion aux Occidentaux). Ensuite arriva la « révolution orange » en Ukraine, dont le Kremlin accusa directement les États-Unis suspectés de vouloir affaiblir la Russie en la privant d’un partenaire crucial. L’entêtement de Poutine à ne pas vouloir considérer les vrais rapports et mécanismes qui avaient rendu possibles Beslan et le Maïdane (à savoir la faillite des régimes néo-patrimoniaux soutenus par Moscou dans le Caucase et à Kiev) ainsi que cette volonté de n’y voir que des coups des Américains, constituent un cas typique de ressentiment en tant que tentative de rejeter ses propres échecs sur un ennemi extérieur.

Mais il existe également un ressentiment massif au sein des populations n’ayant pas su s’adapter aux nouvelles réalités de l’économie globalisée, à ses flux financiers, informationnels, imagiers, migratoires, technologiques, et qui détournent l’offense sur les russes-libéraux et les réformateurs. Un grand nombre de partis politiques ont en commun d’avoir fait émerger cette tendance — du Parti communiste à Patrie et Russie Juste —, mais depuis deux décennies, celui qui y parvient le plus est le LDPR de Vladimir Jirinovski, dont la devise donne toute la définition du ressentiment russe : « Pour les Russes, pour les pauvres ! » L’offense faite aux Russes y est d’un seul trait érigée en axiome, mais personne ne vous expliquera pourquoi les Russes sont pauvres, ni en quoi ils sont plus pauvres que les Tadjiks, les Moldaves et autres co-passagers en transit dans l’espace post-soviétique. Ce thème de l’offense domine à présent le discours politique russe jusqu’à en devenir un genre en soi.

Offensés et humiliés

Sous Brejnev circulait une blague au sujet du sixième sens des Soviétiques, un « sentiment de profonde satisfaction » qu’il convenait d’éprouver à la lecture du rapport annuel du Parti. Aujourd’hui, on dirait que l’instinct des ex-soviétiques repose sur le sentiment opposé : subir les offenses du monde alentour.

Dans le discours public, des collectifs particuliers sont chargés de formuler ce sentiment d’offense. C’est le cas entre autres des vétérans. En 2009 déjà, ils avaient réagi à la comparaison entre le Smersh16Contre-espionnage de l’armée soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. et la SS. Ces vétérans, non pas de la guerre, car il en reste très peu, mais du Parti plutôt, ou du renseignement, forment un groupe de réaction spécial, par l’entremise duquel on préfère lancer des campagnes de dénigrement ; c’est le genre de groupes utile les jours de commémoration, qui sont aussi des jours-de-colère populaires, quoique le reste du temps l’État les oublie, les laissant tranquillement se débrouiller avec leurs allocs de misère.

Un autre groupe d’offensés professionnels : la « communauté orthodoxe ». On l’entend à l’occasion de certains événements culturels jugés blasphématoires, d’Un mari idéal mis en scène par Bogomolov au Jesus Christ Superstar de Rostov-sur-le-Don. Contre toute attente, au chœur des victimes se joignent les siloviks, les forces de l’ordre : la performance des Pussy Riot dans la cathédrale de Moscou aurait causé des « préjudices moraux » à certains gardiens du temple, et les fragiles Omons (CRS) de la place Bolotnaïa17Lieu d’importantes manifestations antiputines en 2012. mortellement effrayés par un citron volant, se sont plaints de préjudices corporels en exhibant un petit bout d’émail dentaire décollé. De nos jours, ce n’est plus le « bolchevik en larmes » qu’on exposerait dans les musées, mais le silovik en larmes.18L’expression vient d’un poème larmoyant de Maïkovski dédié à Lénine.

Les pratiques langagières de l’ère soviétique font leur retour en force. Le pouvoir a ressuscité le simulacre de la « communauté en colère » et des « lettres de travailleurs » : Les Togliatites manifestent contre la statue de Soljenitsine, Les Novgorodiens s’étonnent des questions posées sur RainTV, la seule chaîne d’opposition. Voilà un exemple typique de collectivisation du langage, de création d’un corps collectif avec ses sacro-saints « J’ai pas lu Pasternak (j’ai pas vu les Pussy Riot), mais je suis quand même outré ». C’est le corps commun de la société parlant à travers la bouche des vétérans, des CRS-Omon, des ouvriers du fin fond de l’Oural, des artistes fidèles au pouvoir, des militants de Russie Unie, le parti de Poutine, et des braves petits journalistes « en ligne directe » avec le président. On voit apparaître une classe entière d’offensés professionnels qui à travers la vox populi diffusent la volonté des « maîtres du discours » et ne sont, en substance, qu’un instrument de répression et d’omniprésente censure de l’inconscient collectif.

En implantant le discours de l’offense, le pouvoir peut pratiquement faire place nette, à l’aide de simples citoyens ; tel un virus, le ressentiment s’autoreproduit dans la société et génère de nouveaux interdits, d’autres sujets tabous et d’autres groupes d’offensés. En apparence, le pouvoir n’y est pour rien, il ne fait qu’appliquer légalement la « volonté du peuple », telle que la définissent des hystériques en tout genre, les délations et autres lettres collectives ; mais c’est bien le pouvoir qui dans les faits fabrique cette vox populi et la manipule.

La marche des vaincus

Le pouvoir et ses complexes d’ado, les élites russes puérilement déçues par l’occident, et le reste de la population socialement infantilisée, ont donné naissance au mythe du fascisme ukrainien. Le ressentiment exigeait un objet de vengeance symbolique : vingt ans de diffamations « gaïdaro-tchoubaïssiennes » avaient fini par s’user, l’opposition avait déserté la place Bolotnaïa, l’Amérique semblait loin, et tout à coup, patatras, surgissait le Maïdane. Pour la seconde fois en dix ans l’Ukraine osait désobéir au grand frère, en voulant échapper à son paradigme paternaliste par la voie d’une révolution démocratique tournée vers le modèle de développement européen. La réponse de la Russie fut celle d’un profond ressentiment, mêlant les ambitions contrariées du Kremlin à des jalouseries de « grand frère ». L’Ukraine fut déclarée traîtresse, et sa trahison d’autant plus offensante pour les Russes qui considéraient les Ukrainiens comme étant des leurs et plus proches que quiconque dans la famille slave. Ce thème de la trahison ukrainienne faisait clairement écho au ressentiment weimarien et la Dolchstoßlegende du « coup de poignard dans le dos », théorie antisémite popularisée dans l’Allemagne des années Vingt et Trente.

L’invention du fascisme ukrainien, satanique coup de maître des spin doctors ayant réussi à créer le mythe des bandéristes, tortionnaires et autres pravo-sectaires, puis à l’imposer via la télévision aux gens du pouvoir et aux hélas fameux 96 % de la population approuvant le président russe. En 2014 tous les Russes, leur président inclus, avaient emménagé dans leur téléviseur, dans un feuilleton sans fin, une réalité parallèle dans laquelle des fascistes défilaient à Kiev, des tortionnaires abattaient un Boeing malaisien et crucifiaient un petit garçon à Sloviansk, et comme de bien entendu, c’était l’Occident qui avait financé le Maïdane pour otaniser l’Ukraine et offrir à la Sixième flotte américaine la base navale de Sébastopol.

Caractéristique de la propagande russe : l’usage du terme fasciste comme synonyme du mal suprême, absolu et définitivement déshumanisant, en outre pour enfermer l’ennemi dans le rôle de l’Autre par excellence, et toute l’identité russe moderne est construite sur l’idéologème de la victoire sur le nazisme. Le conflit avec l’Ukraine est ontologisé au point d’apparaître comme une lutte du bien absolu contre le mal absolu.

Ici, selon Nietzsche, le ressentiment crée son propre système de valeurs, sa « morale d’esclaves », celle qui dit « non » à tout ce qui est extérieur, différent, non-soi. Mikhaïl Yampolski évoque le philosophe politique Étienne Balibar, auteur français ayant défini le ressentiment comme « antipolitique » :

L’antipolitique ne résulte pas seulement d’une crise de la citoyenneté, mais du ressentiment nietzschéen enraciné dans notre incapacité d’agir. Partout nous ne voyons, comme disait Nietzsche, que pure négativité et réaction à l’opposition du monde extérieur.

La guerre de la Russie en Ukraine est un exemple d’antipolitique, de pur négativisme fondé sur un sentiment de déficience, une manière pour les élites de compenser leur complexe d’infériorité vis-à-vis de l’Occident, et dans le cas du peuple, vis-à-vis de leurs conditions de vie. Le pouvoir est incapable de corriger le rôle de la Russie dans l’arène internationale à l’aide d’un « soft power », d’un développement économique de qualité, et faire en sorte d’obtenir respect et reconnaissance de la part de ses partenaires dans le monde. La majeure partie de la population, enfermée dans un système de « castes » renouvelé par Poutine, est trop faible pour échapper au paternalisme d’État (forme d’esclavage en soi) ni à son parasitisme social, syndrome d’impotence volontaire. Faire de l’Ukraine un ennemi imaginaire, faire de la Crimée annexée et des républiques pirates du Donbass des victoires tout aussi fictives, constituent un cas de compensation symbolique. Mais au fond, l’assujettissement du Sud-Est de l’Ukraine, et l’opération Krym Nash (la Crimée est à nous) appartiennent à la « marche des vaincus ». C’est leur dernier défilé, leur défaite historique contre la globalisation. Elles n’ont pas tenu le choc face à la société ouverte et la mobilisation citoyenne, face à Internet et l’Union européenne, face à l’art contemporain et les marchés financiers, face au « soft-power » et aux structures complexes. Le ressentiment criméen est un pacte entre le pouvoir russe et la masse critique des inadaptés, c’est l’apologie de la faiblesse, le réflexe de survie d’une forme de vie périmée, une impasse historique.

L’ironie de la situation réside aussi dans le fait que les offenses ressentimentales sont devenues réelles. La Russie a tant provoqué les démons de la confrontation qu’elle se retrouve, au final, avec des sanctions dont les effets sur l’économique et le niveau de vie ne font que commencer. Les géopoliticiens du pays ont tant orné leurs alarmes de fariboles sur l’élargissement de l’Otan en Ukraine, que leur politique paranoïaque a fini par faire de l’Ukraine un pays hostile à la Russie et donné à l’Otan la bonne idée de renforcer sa présence militaire dans les Pays baltes. Poutine s’était plaint avec tant d’insistance et d’exubérance contre l’Occident, que celui-ci a fini par lui répondre de manière enfin réciproque, en isolant le président russe lors d’un G20 à Brisbane.

Le ressentiment est un cercle vicieux générant de l’hostilité contre lui-même, et la colère est mauvaise conseillère. En attendant sa prochaine confrontation avec la réalité, qui semble inévitable, la Russie devra abandonner ses vaines ambitions, ses offenses imaginaires et ses complexes d’infériorité ; elle devra accepter son statut de pays aux revenus moyens et aux capacités moyennes (a mediocre state, comme dirait sir Robert Skidelsky, décrivant les perspectives de la Russie dans un article récent) et devra comprendre qu’il n’y a pas de guerre globale pour les ressources avec l’Occident, mais juste un désir occidental de voir la Russie devenir un État stable et non-agressif, quitte à ce que son régime demeure autoritaire. Encore faut-il espérer que la guérison du ressentiment post-soviétique dont souffre la Russie, ne passe par un traitement aussi douloureux et sanglant que put l’être celui du ressentiment weimarien pour l’Allemagne.

Sergueï MEDVEDEV

En couverture, Le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch de Russie à Tarnovo en 1877. Tableau de propagande de Nikolaï Dmitriev-Orenbourgski, 1885. Pour lire l’article original : Сергей Медведев, Русский ресентимент, «Отечественные записки» № 6 (63) 2014. Cette revue littéraire reprend le titre d’un célèbre mensuel russe du XIXe siècle. Les nombreuses références à la littérature de cette époque n’y sont donc pas étrangères.